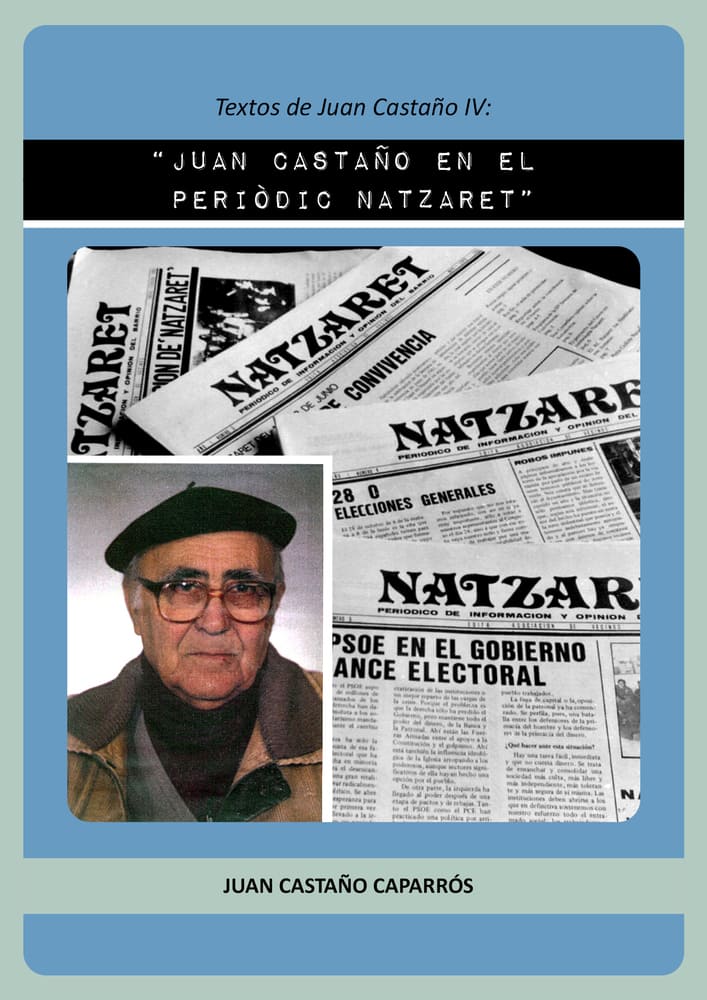

| Títol | Textos de Juan Castaño IV: «Juan Castaño en el periòdic Natzaret» |

| Autor | Joan Castaño |

| Introducció i disseny | Natzaretpèdia |

| Data de publicació en Natzaretpèdia | Divendres 17 de gener de 2025 |

Un altre treball de Joan Castaño:

«Juan Castaño en el Periòdic Natzaret»

Després de l’edició dels inèdits “El Nazaret histórico de 1928”, de “Del Grao a Nazaret” i de “Curandería, espiritismo, medicina y remedios”, recollim ací els textos que Joan Castaño va redactar per al periòdic Natzaret. Des del número 30, de setembre-octubre de 1987, Joan va escriure a pràcticament tots els números del periòdic (que va acabar en el número 90, en maig de 2000), en ocasions presentant dos o més textos distints. Va escriure sobre història i etnologia de Natzaret, però també algun reportatge d’actualitat, com aquell sobre el mercat («Nuestro mercado», Natzaret 51) o aquell altre sobre el 40é aniversari de la riuada de 1957 («En torno al 40° aniversario de la Riada», Natzaret 80). Va escriure a més tres textos de recerca en col·laboració amb Ramon Arqués (als números 81, 82 i 85-86). Tot este material s’inclou en esta publicació.

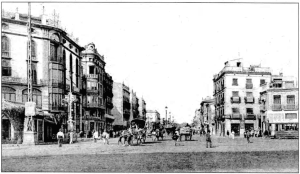

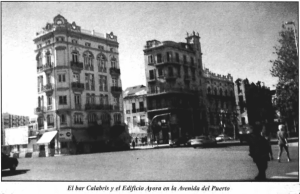

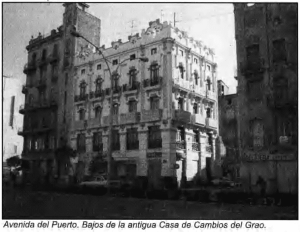

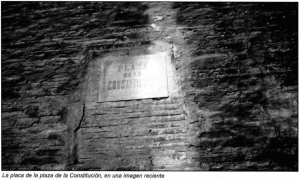

Molt aviat, els seus textos trobaren el seu lloc en la secció “Colaboraciones”, a la pàgina 7 del periòdic Natzaret. Sovint els textos estaven acompanyats d’imatges de diferents tipus que ací hem recuperat; la qualitat és la del periòdic, no sempre la més desitjada.

Entre el número 46 i el 75, Castaño va desplegant tota una preciosa recerca titulada genèricament «Voces del comercio y ruidos del pasado”, on els sorolls del carrer li servixen de pretext per fer un exhaustiu repàs al comerç ambulant de Natzaret. Finalment, a partir del número 76 presenta una nova sèrie que anomena «Del Grao a Nazaret», on dóna testimoni de la vida al Grao abans i després de guerra.

Pensem que pagava la pena fer un recull i facilitar este gran treball a la gent interessada.

Queden més manuscrits inèdits de Joan Castaño, amb temàtiques diverses, que anirem organitzant per poder-los publicar més endavant.

Podeu llegir el llibret íntegre a continuació, o bé descarregar-vos-lo d’este enllaç:

«Juan Castaño en el Periòdic Natzaret»

Contenido

Primera parte: Textos independientes

Crónica de unas cadenas (Natzaret, 30)

Origen del barrio de tranviarios (Natzaret, 31 y 32)

La Ermita de Nazaret (Natzaret, 33 y 34)

Origen de la Festa grossa (Natzaret, 34)

La santera de la ermita (Natzaret, 36)

Campanero a la fuerza (Natzaret, 36)

Vida y muerte de la ermita (Natzaret, 37)

La muntanyeta (Natzaret, 37)

La Font del Claudier (Natzaret, 38)

María la del “llavaor” (Natzaret, 38)

Origen del barrio de Cocoteros (Natzaret, 39 y 40)

El pèl de cuc (Natzaret, 41)

“Sendes de ferradura” y otras historias de la huerta (Natzaret, 42)

El comú de Monperot (Natzaret, 42)

El mercado de Nazaret (Natzaret, 43)

Un símbolo superviviente (Natzaret, 43)

Tomasa la Curandera

El circo del tío Caprani (Natzaret, 43, 44 y 45)

El “bol” de la Mare de Déu (Natzaret, 44)

Breve historia de la imagen de la patrona de Nazaret (Natzaret, 44)

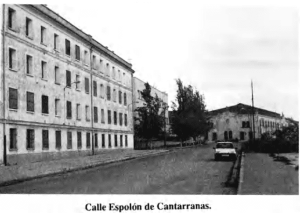

El espolón de cantarranas (Natzaret, 45 y 46)

Un pino con historia (Natzaret, 50)

Nuestro mercado (Natzaret, 51)

La huerta de Nazaret (Natzaret, 56)

En torno al 40° aniversario de la Riada (Natzaret, 80)

Es cremen vint-i-cinc barraques en Natzaret (amb Ramon Arqués; Natzaret, 81)

Carrer de la Pilota. Col·locació de la primera pedra de les cases noves (amb Ramon Arqués; Natzaret, 82)

Qui era Bernabé García? (amb Ramon Arqués; Natzaret, 85-86)

Uns apunts de Bernabé García sobre Pep de l’Horta (amb Ramon Arqués Grau; Natzaret, 88)

Segunda parte: Voces del comercio y ruidos del pasado

Voces… (Natzaret, 46)

Los primeros ruidos

Las últimas voces

Voces… (Natzaret, 47)

Los diarieros

Los buñoleros

Voces… (Natzaret, 48)

Las pescateras

Voces… (Natzaret, 49)

La vaca lechera

Las lecheras

Los cabreros

Voces… (Natzaret, 50)

El cartero

Voces… (Natzaret, 51)

Las riferas

Loteros e igualeros

Voces y ruidos navideños

Voces… (Natzaret, 52)

La pentinadora

El afilador

Voces… (Natzaret, 53)

La replegà per als quintos

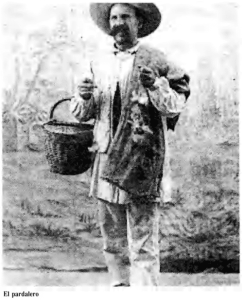

El Pardalero

El Ratero

Voces… (Natzaret, 54)

El Aguador

Aguadores de ocasión

El Botijero

Voces… (Natzaret, 55)

Los meloneros

Voces… (Natzaret, 56)

“Colales balatos”

Voces… (Natzaret, 57)

El matalafer

El pianet

Voces… (Natzaret, 58)

Las panaderas

La Panollera

Voces… (Natzaret, 59)

L’orxater

Voces… (Natzaret, 60)

“La cega de les oracions”

Los cancioneros

Voces… (Natzaret, 61)

Los rosquilleros

Lentes para la vista cansada

Voces… (Natzaret, 62)

La “atautera”

Los titiriteros

Lluïso el de les pintes

Voces… (Natzaret, 63)

¡Carn de bou corregut!

Las Butifarreras

La carabassera

El formatger

Voces… (Natzaret, 64)

El maquinero

El Ajero

El Datilero

La Servera

L’Astorero

Voces… (Natzaret, 65)

El granerer

El llanterner

El lañador

El paragüero

El calderero

Voces… (Natzaret, 66)

El carbonero

Voces… (Natzaret, 67)

El cadirer

El castañero

Voces… (Natzaret, 68)

Carameleros y “regalisieros”

Voces… (Natzaret, 69)

Torratera y torronera

L’herbasser

Voces… (Natzaret, 70)

Espolsadors i voladorets

El faixer

Voces… (Natzaret, 71)

La lagarterana

El sucrer

Voces… (Natzaret, 72)

El pellero

El foguerer

Voces… (Natzaret, 73)

El drapero

La drapera

Chuletas de la huerta

Voces… (Natzaret, 74)

¡El carrito de la porcelana!

El “Perol”

Voces… (Natzaret, 75)

El Fiador

La picaresca

Voces y ruidos navideños

Epílogo

Tercera parte: Del Grao a Nazaret

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 76)

Introducción

El Grao de los años 20

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 77)

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 78)

La calle del contramuelle

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 79)

La calle de Chapa

Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 81)

El Corralàs

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 82)

Los portales y el tranvía de Caro

Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 83)

La calle del Muelle de Tierra

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 84)

El camino del Grao

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 85)

La plaza de la Constitución

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 86 y 87)

El reloj de la Iglesia

Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 88 y 89)

De porteras y “escaletas”

Primera parte:

Textos independientes

Crónica de unas cadenas (Natzaret, 30)

Todos los pueblos tienen su historia más o menos interesante pero estimada por aquellos vecinos que gustan de los recuerdos.

Todos los pueblos tienen su historia más o menos interesante pero estimada por aquellos vecinos que gustan de los recuerdos.

Aunque Nazaret no es poblado tan antiguo como para conservar algún vestigio importante digno de ser considerado como patrimonio histórico, pero sí existen algunos restos de sus raíces que, aunque olvidados por muchos, continúan ofreciendo un interés simbólico para los amantes de su pueblo.

Como motivo para el presente reportaje me referiré a unas viejas cadenas de cuyo servicio histórico cabe dejar constancia.

Datan del siglo pasado, cuando fueron colocadas por la Junta de la Defensa de Costas de la Comandancia de Marina, ancladas en un muro de piedra que estaba situado donde actualmente se halla la antigua carnicería de El Visquet en la caller Mayor.

Entonces sirvieron para el amarre de las embarcaciones de los pescadores del barrio que faenaban en aguas del litoral en momentos de peligro, cuando se desencadenaban los temporales y la fuerza del agua alcanzaba dicho lugar por hallarse la playa a pocos metros de distancia.

El iniciado puerto del Grao era entonces muy limitado, consistiendo en un simple embarcadero que apenas se adentraba en el mar, sin ninguna defensa de malecones contra las corrientes marinas.

Durante muchos años aquellas cadenas fueron la salvación de las naves que amarradas como racimos a ellas con largas cuerdas cual poderosos tentáculos quedaban aseguradas y sin peligro de ser barridas por las borrascas y frecuentes temporales que antes solían azotar la costa.

El puerto fué creciendo y con la protección del malecón sur la playa de Nazaret fué acumulando sobre ella la arena que arrojaba el mar y con el tiempo se fué alejando la orilla, lo que favoreció al poblado, aliviándolo del peligro que sufrían antes las embarcaciones.

Aquellas cadenas perdieron su utilidad quedando olvidadas y abandonadas a las manos de la chiquillería que tomándolas como elemento de juego las hacían sonar sobre el muro de piedra en el que solían tomar asiento los viejos marinos para contemplar el mar, soñando con nostalgia sus años mozos.

En aquella época y por fatal circunstancia se declaró un incendio en lo que luego se llamó la calle de la Pelota cuyas viejas viviendas eran barracas en su mayoría, alineadas de espaldas al Canal y de cara al mar.

En una de las barracas que se quemaron tenía la vivienda y el negocio de carnicería el vecino Hermenegildo María Salvador, casado con Amparo Sanjuán Jarque y para rehacer su vivienda y seguir con el comercio adquirieron el solar donde se hallaban las cadenas.

Para edificar la nueva vivienda que todavía existe en la calle Mayor, aprovecharon en su construcción el mismo muro en el que estaban ancladas las cadenas, a las que también les dieron utilidad sujetándolas al techo del establecimiento para colgar las reses que sacrificaban para la venta en la carnicería.

Han pasado varios años desde que cesó la actividad comercial, habiendo fallecido sus fundadores, pero la siguen ocupando los hijos que sobreviven rodeados de los viejos recuerdos llenos de nostalgia y respeto por las cosas queridas, corroborándolo la cuidada conservación que mantienen de las cadenas de nuestra historia que, aunque en desuso, continúan colgadas del techo, dando la impresión de estar esperando que el Tío Visquet cuelgue en ellas el costillar o pernera de alguna res.

Origen del barrio de tranviarios (Natzaret, 31 y 32)

En la segunda década del presente siglo fué creada la Mutualidad de Casas Baratas para Empleados de los tranvías de Valencia y entre los años 1913 y 1915 se empezaron a construir tres grupos, uno en Catarroja, otro en Godella y otro en Nazaret que fué el lugar elegido para el tercero en terrenos donados por los reyes de España D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Eugenia.

En la primera Directiva que se creó para la administración figuraban varios socios, entre ellos el popular tranviario José Tena, el Sr. Escrivá y el Sr. Tarragó.

Por referencias que apuntan a defectos de la administración, tuvieron que suspenderse las obras y el Banco Hipotecario estuvo a punto de embargar.

Por referencias que apuntan a defectos de la administración, tuvieron que suspenderse las obras y el Banco Hipotecario estuvo a punto de embargar.

El problema se pudo resolver aumentando a 12 la cuota mensual de 6 ptas. que pagaban los socios para liquidar la deuda en un plazo máximo de 50 años por acuerdo tomado entre el Banco Hipotecario y la nueva Directiva formada por Manuel Andrés, Delgado, Rufes y otros miembros de la anterior administración.

Tena fué de los primeros promotores que mayor impulso dieron a la obra social. Pero como persona de ideas liberales, comprometido en la lucha por la libertad y defensa del trabajador, fué muy destacado y censurado por el sector opositor desprestigiando su labor, empleando contra él toda clase de calumnias hasta conseguir que fuera disuelta la primera Directiva creada para la administración y prospección de las obras.

Era persona que molestaba a los poco escrupulosos que pretendían sacar tajada empleando materiales de baja calidad, cosa a la que Tena se oponía y vigilaba en beneficio común. De haber sido menos severo y más tolerante puede que no lo hubieran eliminado, pero su honradez fué coloreada de política y el enemigo le pudo vencer sin grandes dificultades, achacándole complicidad en la mala administración, llegando incluso a difamar su honrada conducta.

La construcción del barrio tropezó con muchas dificultades para poder realizar el proyecto completo cuyas viviendas debían llegar hasta donde actualmente se halla ubicado el grupo conocido por las “casitas de papel”; proyecto que quedó anulado a partir de los sucesos que lo interrumpieron por problemas económicos y los problemas creados por familias de veraneantes que aprovechando la coyuntura emplearon toda clase de influencias para no verse privados del gran privilegio que disfrutaban con el paso libre y vistas al mar desde sus chalets de veraneo.

Otros veraneantes dueños de las propiedades que enfrentaban a la fachada de viviendas de la calle de Francisco Falcons, abusando de su poder, también se apropiaron de terrenos ampliando sus dominios y reduciendo la anchura de la calle, dejando sólo un estrecho camino para el paso de carros.

En este caso venció la presión popular que hicieron los vecinos y los aprovechados veraneantes tuvieron que plegar velas, retirándose a sus anteriores propiedades.

Manuel Andrés era un hombre con una voluntad de hierro, pero aunque luchó para que el proyecto inicial tuviera un final feliz, sólo pudo conseguir que se construyeran las 34 viviendas que conocemos actualmente como barrio de tranviarios.

Por unas causas y otras se atrasaban las obras y llegó el año 1915, fecha de la inauguración prevista oficialmente, cuando sólo se había construido la mitad del grupo y tuvieron que celebrarla simbólicamente, a cuyo acto asistió la Reina Madre Dña. María Cristina de Absburgo y Lorena, dándole el nombre oficial de “Barrio de Alfonso XIII”.

Las viviendas fueron construidas sobre una cimentación ahondada a más de un metro del nivel del suelo para aislarlas de la humedad y por orden circular las aguas cuando el mar y las lluvias invadían la zona durante el invierno.

Foto del diploma de la Mutualidad de Obreros Tranviarios perteneciente a Emilio Furió Picó, cedida por su nieta Amparo Bonastre Picó.

Disponían de un pozo de 14 metros de profundidad para servicio de cada dos viviendas, extraída mediante una bomba aspirante impelente que utilizaban para toda clase de necesidades. Como existía el peligro de infecciones por la escasa potabilidad de las aguas y las posibles filtraciones de los pozos ciegos -por falta de alcantarillado- ante el temor de enfermedades, construyeron un pozo cartesiano o fuente al salto buscando mayor profundidad en plena calle para que se sirvieran todos de ella, prohibiendo beber de los pozos.

La mencionada fuente fué construida por el conocido vecino del barrio Antonio Peris apodado “el Ferrer”, perforando en la calle Francisco Falcons delante de casa de la tía Salvadora.

Durante la dictadura militar del general Primo de Rivera ( 1923-1930) siendo alcalde pedáneo de Natzaret Vicente Ferrandis Picó, “el Moreno”, se construyó el alcantarillado de Ia calle Mayor que desembocaba en el río junto al puente de hierro (hoy desaparecido) con otro aliviadero que circulaba por lo que hoy es calle de Moraira para recoger los desagües de las calles Alta y Baja del Mar y atravesando el antiguo Parque vertían sus aguas en la desembocadura del río.

Los vecinos del Barrio de tranviarios decidieron eliminar el peligro de infección de los pozos ciegos y entre el año 1926-1927 contrataron al maestro albañil vecino de Natzaret Bautista Puerta Barrachina para la construcción de un alcantarillado -que fué sufragado por los propios vecinos- conectando su vertido al de la calle Mayor, en el tramo que comunicaba por la calle de la huerta -actual calle de Castell de Pop- al Camino del Canal de la Albufera, donde existía una compuerta que de vez en cuando era abierta para que entraran las aguas del Canal y limpiaran el alcantarillado de la calle Mayor.

Había que dar nombre a las dos nuevas calles que habían nacido con el barrio y a petición de los socios el Ayuntamiento aprobó para que a la de cara a la mar se le llamara de Manuel Andrés en agradecimiento y reconocimiento por los desvelos y labor realizada en su cargo en la Directiva, y a la calle de cara a tierra el nombre de Francisco Falcons que fué cobrador de tranvías y socio fundador de la Cooperativa de casas baratas.

E I honor concedido a Francisco Falcons fué para perpetuar su memoria y rendir homenaje al recuerdo del accidente mortal que sufrió durante el trabajo cuando el tranvía en el que prestaba servicio fué arrollado por el tren al cruzar el paso a nivel del Camino hondo del Grao el 2 de julio de 1912.

De las 34 viviendas del barrio sólo quedan muy pocas en la actualidad y no tardarán muchos años en que desaparezcan como crisálidas para dar vida a la nueva y progresiva urbanización, mantiene vivo y creo que durante generaciones venideras conservará en la voz popular su primitivo nombre de Barrio de Tranviarios.

La Ermita de Nazaret (Natzaret, 33 y 34)

Los primeros datos escritos que se tienen de Nazaret datan del año 1720, que se nombra por el traslado del Lazareto desde Monteolivete a las playas donde años después se formó el poblado.

Los primeros datos escritos que se tienen de Nazaret datan del año 1720, que se nombra por el traslado del Lazareto desde Monteolivete a las playas donde años después se formó el poblado.

Es de suponer que con anterioridad a la citada fecha de 1720 ya existiera en el litoral alguna humilde choza o barraca de pescadores con los primeros habitantes que empezaron a poblar lo que llegó a ser Nazaret, que fué creciendo a medida que se fué ampliando la zona comprendida entre el Canal y la orilla de la playa.

Hacia 1796 las familias pudientes de la capital pasaban el verano en la playa del Cabañal desde el 24 de junio que empezaba la temporada de los baños hasta mediados de septiembre, alojadas en casas alquiladas a labradores próximos al mar y barracas de pescadores.

Pasados los años fueron extendiéndose a otras playas y surgieron los primeros veraneantes en Nazaret donde muchas familias construyeron amplias y cómodas viviendas y chalets cuyo núcleo principal ocupó una extensa zona del barrio. La mayoría alineadas donde después se formó la calle Mayor y la “Sera ampla” desde la que podían disfrutar contemplando el mar y las magníficas salidas de sol.

En la época estival crecía el número de pobladores en el barrio con la llegada ”dels senyorets” -distingo que empleaban las gentes sencillas para nombrar a los veraneantes a quienes respetaban con más adulación que sinceridad para ganarse la confianza de los que durante tres meses les proporcionaban una ayuda en la economía familiar. Las tiendas hacían su pequeño agosto con la obtención de unos ingresos por el incremento en sus ventas. Los pescadores tenían asegurada la venta de sus mejores capturas y los huertanos los productos frescos de sus campos, sin olvidar a la familia del “Borrelló” que diariamente, mañana y tarde, conducía la vaca por la calle deteniéndose de puerta en puerta para ordeñar las prietas ubres en presencia de los clientes llenando los recipientes de humeante y espumosa leche.

Mientras que el pueblo no empezó a ser frecuentado por los veraneantes, los pocos vecinos que lo habitaban cumplían sus deberes religiosos acudiendo a la entonces Ermita que había en la partida de la Punta a cuya parroquia pertenecía Nazaret. Pero al convertirse en zona veraniega y dadas las comodidades a las que estaban acostumbrados los “senyorets” echaron en falta un lugar más próximo a sus casas para oír misa sin tener que recorrer el camino polvoriento y los senderos acribillados por el ardiente sol de verano hasta La Punta. Y con la debida autorización del Sr. Obispo se construyó la ermita de nuestra historia, que fué ubicada en la calle Mayor, ocupando el solar, hoy esquina a la calle Fontilles y el mercado, frente a la droguería de Montoro.

De construcción muy sencilla y sin ninguna característica especial constaba de una nave rectangular con tejado a dos aguas y espadaña sobre el muro de la fachada principal en la que pequeña y cantarina campana anunciaba con sus sonidos los oficios religiosos accionada mediante una larga cuerda que penetraba por un orificio del techo al interior de la Ermita.

La capilla principal estaba situada al fondo de la nave en la que una antigua imagen de la Virgen de los Desamparados presidía como titular el pequeño templo en cuyo altar se celebraba misa solemne los domingos.

En el muro recayente al sur había dos ventanas intercaladas con unas capillitas ocupadas por unas pequeñas imágenes de san Agustín y san Pascual y a la derecha de san José y de san Roque.

En el reducido hueco que existía debajo del altar se conservaba durante el año una pequeña imagen de la Virgen yacente llamada popularmente “la mare de Déu d’agost”, a la que siendo niños los octogenarios que todavía viven en el barrio veían en la procesión del mes de agosto, acompañada de san Roque -Santo de mucha devoción en todos los pueblos de la Ribera…

En el ángulo izquierdo del altar había un viejo armónium regalado por las monjas terciarias capuchinas del convento de Cuart de Poblet allá por los años 20.

Por el lado opuesto y con alguna estrechez se entraba a un pequeño espacio detrás del altar empleado como sacristía, donde se guardaba el palio, la cruz procesional y los fanales para acompañar al santísimo en los viáticos y además donde se vestía el cura para celebrar los oficios.

Los fieles se acomodaban en banco de madera y sillas con asiento de enea que algunos vecinos voluntarios al mando de Doloretes Martínez “la Barquera”, santera de la Ermita, procuraban mantener blancas y limpias a fuerza de “terreta y lejía”.

La Ermita de nuestra crónica fué construida bajo la dirección del maestro albañil Melchor Doménech, abuelo por línea materna de Melchor Torres Doménech de grato recuerdo, vecino de nuestro barrio al que apodaban ”Chora”, abreviatura del de su madre Carmen Doménech conocida por la “Melchora” debido a su padre.

Por datos publicados oficialmente, el 20 de mayo del año 1798 se colocaba en el altar la imagen de la Virgen de los Desamparados como titular de la Ermita, lo que atestigua que la construcción de la Ermita tuvo lugar a finales de la última década del siglo 18.

Origen de la Festa grossa (Natzaret, 34)

El 20 de mayo del año 1798 se anunciaba que “si el tiempo lo permite se colocará la imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados, con misa y sermón, celebrándose por la tarde una devota procesión”.

Se ignora cuándo se celebraría la fiesta a la Patrona, porque el año 1810 -no se sabe si por motivo de la guerra con los franceses- la solemnidad se efectuó el 26 de agosto con el siguiente programa:

“Los vecinos de las barracas y alquerías del Lazareto celebran hoy la anual fiesta de Ntra. Sra. de los Desamparados, titular de la ermita erigida en aquella partida; predicará por la mañana el padre fray José Salcedo, predicador del convento de Ntra. Sra. Del Remedio. Por la tarde habrá una solemne procesión en la que irán diferentes imágenes sobre andas y otros agregados de la mayor novedad en aquel sitio”.

Después de la introducción anterior hay que decir que se sabe que desde muy antiguo se celebraban en Nazaret dos fiestas con procesión: la primera el último domingo del mes de mayo en honor de la Patrona y titular de la ermita, la Virgen de los Desamparados; y otra el mes de agosto a la Asunción de la Mare de Déu d’agost, a la que por los grandes festejos que se hacían la llamaron la “Festa Grossa”.

Inaugurada la ermita bajo la advocación de su titular Ntra. Sra. de los Desamparados, a partir del 20 de mayo se empieza a celebrar la fiesta anual a la Patrona: una procesión más o menos modesta y sencilla acorde con las economías de los vecinos, y las ayudas que aportaban los señoritos que venían en la temporada estival a veranear.

Como la presencia de los veraneantes tenía su mayor afluencia en los meses de verano, poco o casi nada participaban en aquella fiesta. Sólo después de conseguir una ermita próxima a sus casas de verano para cumplir con más comodidad sus deberes religiosos, pensaron celebrar una fiesta en la que participaría el pueblo y crearon la denominada “Festa Grossa” mucho más sonante e importante que la de mayo.

Como sólo disponían de la Virgen titular Ntra. Sra. de los Desamparados y no podían repetir la fiesta, aprovecharon la festividad de la asunción de la Virgen, cuya imagen fué regalada par los veraneantes para celebrarla en su honor.

Para los valencianos la fiesta de más relieve es la que se celebra en mayo a su Patrona, pero en Nazaret adquirió más popularidad la de la “Mare de Déu d’agost” destacándose como la ”Festa Grossa”.

Los propios veraneantes se encargaron de que así fuera apoyándola con su ayuda económica para que en la semana de festejos no faltara ninguna diversión además de la procesión en la que sacaban la imagen de la Patrona precedida por la de la protagonista de la fiesta -una imagen muy pequeña de la Virgen yacente- a la que seguía la de San Roque.

Aquella fiesta creada por los veraneantes, casi se puede decir que en un principio se consideró propiedad de los promotores, pero éstos procuraron estimular a los vecinos y hacerles partícipes con diferentes festejos para todas las edades.

Había las tradicionales ”Corregudes de joies”, “chocolatás”, “trencaperols”, cucañas, bailes populares y verbenas con la presenci del tabal y la dolçaina en todos los actos. Tampoco faltaban las regatas marineras a remo y a vela en las que los nativos eran muy expertos.

Con anticipación ya se habían ocupado los vecinos de empapelar las calles y fachadas de sus casas compitiendo en el gusto de adornarlas.

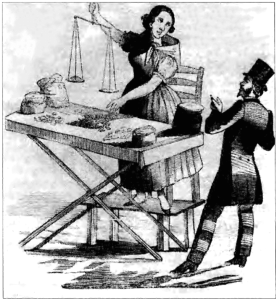

El primer día de la semana festera empezaban a acudir las tradicionales turroneras y porroteras a montar sus puestos de venta cubiertos de blancos manteles. Las bellas y rollizas vendedoras con sus limpios y almidonados mandiles y los brazos cubiertos con blancos manguitos, subidas al entarimado, siempre dispuestas a “mesurar el porrot” y pesar las porciones de turrón en las relucientes, doradas balanzas al tiempo que no cesaban de vocear anunciando la dulce y tostada golosina. Como pegajosas moscas tampoco faltaban los pícaros rapazuelos rodeando los puestos y con un poco de suerte para ellos siempre había un descuido para después salir corriendo a esconderse en los cañares de la cercana huerta a comerse el puñado de “porrat” que habían ”rapiñado”. A la hora del yantar no podían abandonar los puestos y se las veían pegando bocados a la tierna y crujiente pataqueta rellena de mezcla. Ocupaban el puesto de venta hasta bien entrada la noche, alumbradas por los “carbureros”, esperando que terminara el bullicio y los vecinos se retirasen a sus casas a ”xafar l’orella” porque tenían que madrugar para acudir a su trabajo a la mañana siguiente.

Cuando llegaba el domingo, último día de la semana de fiestas, hasta las familias más modestas del barrio echaban la casa por la ventana, como se suele decir. En todas se hacía algún extraordinario y a la hora de la procesión acudían todos, convirtiendo los aledaños de la ermita en un hormiguero humano, contento y alegre, engrosado por los forasteros que llegaban de los poblados cercanos.

A la hora de la misa mayor la ermita era insuficiente para tanto asistente y para que pudieran oír al predicador colocaban toldos en la calle cubriendo el ardiente sol de agosto. Los mejores puestos del interior siempre los cedían a los señoritos veraneantes.

Como todas las calles y caminos eran de tierra y arena, para dicha ocasión se encargaban los vecinos de allanar el terreno cubriendo las profundas huellas que los carros y caballerías hacían al pasar, pero así y todo era tan blando el camino que la procesión tardaba en hacer su recorrido; además el itinerario era largo porque la gente quería que la Virgen pasara por su puerta.

Los jóvenes porteadores competían para llevar las andas y gracias a su incansable fortaleza daban gusto al deseo del vecindario recorriendo las calles del poblado desde el río hasta las barracas del tío Ferro y el Pardalo.

Para fin de fiesta, después del volteo de la campana, estaba reservado el gran castillo de fuegos artificiales, acto que nadie se perdía.

La santera de la ermita (Natzaret, 36)

Encargada de la custodia y atención de la ermita estaba Dolores Martínez Arnau, vecina del barrio, que popularmente era conocida por “Doloretes la barquera”.

Encargada de la custodia y atención de la ermita estaba Dolores Martínez Arnau, vecina del barrio, que popularmente era conocida por “Doloretes la barquera”.

La causa de ostentar tan navegante apodo fué debido a pertenecer a una familia que desde el siglo pasado se dedicaba a ayudar a la gente a cruzar el cauce del río en una barca, de Nazaret a Cantarranas, por el lugar donde años después construyeron el puente de hierro desaparecido en la riada de 1949, viejo y malherido por los bombardeos aéreos durante la guerra civil, después de prestar sus servicios desde el año 1912 fecha en que fué inaugurado (publicado en el periódico El Mercantil Valenciano del 20 de julio de 1912).

Doloretes, a la que yo conocí desde el año 1928 fué una mujer que prácticamente dedicó toda su vida al servicio de la ermita, aunque tampoco desperdició el tiempo alegre de su juventud que supo aprovechar participando en cualquier fiesta tanto religiosa como pagana.

Amparándose en el dicho popular de que “en la viña del Señor se criaba de todo”, sabía divertirse de lo lindo en los Carnavales de la época, gustándole mucho disfrazarse con los más dispares atuendos.

Los que la conocieron cuando era joven aseguran que bailaba tan bien como rezaba. De cuerpo menudo pero de genio fuerte nunca se amilanó para plantarle cara al lucero del alba si era preciso.

Fue el alma mater que capitaneaba las fuerzas para que las fiestas a la Virgen no decrecieran.

Aparte del cuidado de la ermita que compartía con su inseparable amiga Pepeta Sanjuan, la “Chala”, era la encargada de abrirla los domingos, único día que se celebraba misa.

Excepto en los días de fiesta y procesión que se encargaban los mozos del pueblo del volteo de la campana, el resto del año estaba a su cargo haciéndola sonar estirando de la cuerda que bajaba hasta el interior de la ermita.

Otra de las obligaciones que tenía impuesta cuando terminaba la misa dominical era recorrer el poblado con una “coixinera” pidiendo de puerta en puerta “la voluntat per a la festa”. Era como una hormiguita que no se paraba en sacrificios ni rechazaba cualquier donativo por modesto que fuera, explicando la filosofía de aquello que “tota pedra fa paret”.

Decía que no le faltaron pretendientes pero se quedó soltera igual que su amiga Pepeta, para mejor servir a la Virgen de los Desamparados de la que era fiel devota, aunque repartiendo su devoción con San Roque.

Cuando después de la guerra civil fué convertida la ermita en Parroquia, el párroco Don Eduardo Gual le permitió continuar en su tarea como gratitud a la larga vida de sacrificios dedicada al servicio de la iglesia, misión que terminó el día 2 de enero del año 1962 a la edad de 86 años.

Campanero a la fuerza (Natzaret, 36)

El día más importante para Doloretes la Barquera, era el que se celebraban las procesiones.

Su fuerte carácter le daba poder para ordenar y disponer de cualquiera cuando precisaba ayuda para bajar del altar a la Virgen y colocarla en el trono procesional los días de fiesta.

Siempre contaba con las fuertes y robustos brazos de los pescadores o portuarios para dicha tarea y en la taberna de “Chaume” frente a la ermita tenía un buen muestrario donde elegir para tan pesado y delicado trabajo.

Al día siguiente de haber celebrado la procesión se tenía que colocar de nuevo a la Virgen en el altar, y de entre los parroquianos que holgaban en la taberna tomándose unos vasos, se dirigió a uno de ellos -del que omito dar su nombre por respeto a su persona- que se negó diciéndole que por qué se había fijado en él cuando tantos había donde elegir.

Nadie dio importancia a lo sucedido entre Doloretes y el para ella respondón vecino que se negó a ayudarle.

A los pocos días la gente se extrañó del sonido tan desordenado que tañía la campana, pero la curiosidad les llevó a la sorpresa al verle subido junto a la espadaña volteando la campana como Dios le dio a entender para anunciar la misa primera.

Así anduvo, acudiendo cada mañana antes de acudir al trabajo, para tocar la campana durante todo el tiempo de castigo que le habían impuesto.

¿Qué, de quién recibió el castigo? Nadie lo supo con certeza excepto él, aunque se susponía.

Era recién terminada la guerra entre los españoles de 1936 a 1939 y la ermita había sido convertida en parroquia.

Vida y muerte de la ermita (Natzaret, 37)

Desde su inauguración a finales del siglo XVIII se celebraba misa solamente los domingos hasta el año 1936.

Desde su inauguración a finales del siglo XVIII se celebraba misa solamente los domingos hasta el año 1936.

Aunque pequeña, supo afrontar con valentía cuantos reveses y peligros la acecharon a lo largo de su vida, como la invasión de los franceses, la resistencia contra los fuertes temporales y la riada de 1 897, conocida por “la riuà grossa”, para después de largo tiempo de paz y sosiego, sufrir las consecuencias de la guerra civil en julio de 1936 que fué cerrada después de ser asaltada e incendiada por las masas incontroladas que desvalijándola y sacando las imágenes y ornamentos religiosos a la calle fueron quemados, dejándola chamuscada y maltrecha.

Durante la guerra estuvo cerrada y abandonada, sin utilidad alguna, por el riesgo que existía en la zona a causa de los constantes bombardeos de la aviación.

Terminada la contienda el 1 de Abril de 1939 fué abierta al culto una vez restaurada lo indispensable para celebrar misa, convertía entonces en parroquia bajo el ministerio del cura párroco D. Eduardo Gual Camarena.

Para reponer en el altar la nueva imagen de la Virgen se formó una comisión encabezada por D. Lamberto Navarro “el agrimensor”, hijo y vecino del pueblo.

Apremiaba resolver el problema porque se celebraban los Oficios sin la Patrona que era suplida provisionalmente por un cuadro con la estampa de la Virgen.

Por unas circunstancias que no vienen al caso detallar, parece ser que hubieron fugas de la creada comisión y don Lamberto Navarro se responsabilizó y con su mayor aporte y otras ayudas el año 1940 se pudo colocar en el altar la imagen de la Virgen.

Nunca faltan las personas que quieren arrogarse como propio y exclusivo el sacrificio para recuperar la nueva imagen.

Nunca faltan las personas que quieren arrogarse como propio y exclusivo el sacrificio para recuperar la nueva imagen.

La viuda de D. Lamberto asegura que fué regalada y costeada por su esposo, mientras que otros atestiguan que otros vecinos del barrio también participaron.

Por otra parte, la familia de don Tomás Alfonso Quilis “el Borrelló”, maestro de obras, dice que fué quien facilitó la madera adecuada par que fuera tallada, material procedente de los derribos de las fincas.

En honor a la verdad también hay que añadir que en aquella época y para hacer la nueva imagen, la parroquia estableció el pago voluntario de una peseta que Doloretes “la Barquera”, acompañada de su amiga Pepeta Sanjuán “la Chalá” se encargaban de cobrar cada semana de casa en casa contra la entrega de un “sello” con la estampa de la Virgen.

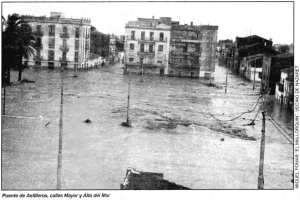

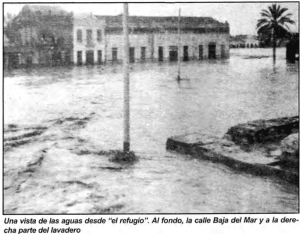

El atardecer del día 28 de septiembre de 1949 fué otra fecha aciaga para el barrio debido a la gran riada que llegó a inundar parte de los poblados marítimos hasta el barrio de Nazaret y la ermita volvió a probar el amargo sabor de otra catástrofe.

Desde la riada de 1987 el río había inundado el barrio en varias ocasiones, pero sin que sus aguas produjeran daños de consideración a excepción del barrio de Cocoteros, que por hallarse en terrenos ubicados más próximos al río sufría más desastres.

El año 1949 todos los vecinos del barrio conocieron una muestra de los zarpazos que solía dar el río haciéndoles recordar lo que les contaban los contemporáneos de la “riuà grossa”; pero nueve años después, la noche del 13 de octubre de 1957 se repitió la tragedia conmoviendo a toda España por su magnitud.

Fue un verdadero desastre que sembró la muerte en tierras valencianas y Nazaret fué uno de los barrios que más sufrió por su situación tan próxima al río.

Aparte de la muerte del brigada de la guardia civil don Enrique Miguel Martín, la víctima humana que aún recuerdan los vecinos fué la anciana Amparo Martínez Cerezo, conocida por “Amparo la del lorito”, apodo que le aplicó la voz popular porque junto a ella vivía un viejo loro que era tuerto, único compañero de su vida, con más años en sus plumas que su dueña.

También la vieja y centenaria ermita sintió aquella noche el frío temblor de la muerte en sus valientes y luchadores muros.

Era demasiado vieja para resistir más peleas y sucumbió, quedando agrietada pero en pie con sus robustos pilares como brazos maternales sosteniendo la resquebrajada techumbre para proteger a su venerable Hija.

La Virgen fué trasladada a la capilla del colegio de las monjas de San Vicente de Paúl, donde provisionalmente se continuó celebrando misa mientras se buscaba otro local más amplio y las autoridades eclesiásticas resolvían el problema.

Posteriormente se habilitó un bajo propiedad de los hijos del carnicero don Hermenegildo María Salvador, situado en la calle Alta del Mar nº 76, que entonces sólo era un solar con techumbre de uralita que había sido empleado para Casal Fallero.

Entre los años 1960/61 se efectuó el derribo de la vieja ermita, desapareciendo el testimonio histórico que durante tantos años sirvió de consuelo para la fe cristiana.

Hoy ocupa aquel sagrado solar un grupo de modernas viviendas con acceso por los números 18 y 20 de la calle Fontilles y el recuerdo de la ermita sólo queda en la mente de los viejos del lugar.

La muntanyeta (Natzaret, 37)

Situada no muy distante de donde entonces se hallaba la orilla del mar, tuvo que soportar además de los avatares del tiempo, la furia de los frecuentes temporales, cuyas enfurecidas olas llegaban a veces hasta los muros traseros de la ermita.

En una ocasión el temporal fué tan grande que la fuerza de las olas socavó el camino que era de arena derribando el muro que recaía al pequeño cuarto empleado como sacristía, dejando al descubierto la pared interior divisoria de la capilla de la Virgen que por milagro no sufrió deterioro.

Alarmados por aquel suceso, pensaron trasladar la ermita a lugar menos peligroso pero el obispo no lo permitió, ordenando que fueran reparados los daños y que continuara donde fué construida. Así lo hicieron, reforzando más la pared exterior sobre la que añadieron un gran montón de material mezclado con piedras.

Pasaron los años y la mar fué alejándose del poblado por la acumulación de las arenas que arrojaban a la orilla las corrientes marinas debido a la contención que ejercía el malecón que construyeron en la parte opuesta a la desembocadura del río.

Aquella “muntanyeta” dejó de prestar su servicio de defensa, pero quedó unida en un abrazo a su antigua protegida y casi olvidada por la gente excepto para las generaciones infantiles que la emplearon para sus diversiones jugando a piratas, en cuyas luchas rodaban desde lo alto a la blanda arena del camino. Permaneció firme hasta el último día de la existencia de la vieja ermita que fué derribada en 1960, fundiéndose entre sí los escombros de ambas para mantener unidos sus corazones que año tras año batieron al unísono.

De los servicios que llegó a prestar se conserva una anécdota de la riada de 1897, conocida por la “riuà grossa”, que cuando en la inundación que sufrió el barrio las embravecidas aguas arrastraban un burro, sin ser el que en el cuento “tocó la flauta”, vio su tabla de salvación en aquel montículo y subiéndose a él pudo ser rescatado con vida al final de la catástrofe.

La Font del Claudier (Natzaret, 38)

[Font del Claudier, frente al actual nº 105 de la caller Mayor. // Antonio Peris Chilet, el pocero que la hizo.]

Por pequeña y carente de interés que sean las cosas de cualquier barrio no se debieran olvidar y menos despreciar, porque son trozos de su historia.

Por pequeña y carente de interés que sean las cosas de cualquier barrio no se debieran olvidar y menos despreciar, porque son trozos de su historia.

Debemos transmitir sus recuerdos para que se conozcan las huellas que van quedando del latir cotidiano de la vida que un pueblo desarrolla a lo largo de las generaciones.

Con el paso del tiempo muchas de estas “pequeñas cosas” suelen desaparecer, bien porque ya no son de utilidad bien por otras circunstancias, como ocurrió con la popular “font del claudier” tan conocida por los vecinos del barrio durante varios años.

Cuando construyeron la casa, su dueño encargó la fuente al industrial vecino del barrio Antonio Peris Chilet, de oficio cerrajero, pocero a quien apodaban “Albal” y “El Ferrer” indistintamente. (El primer apodo se lo debía a una nodriza del citado pueblo que lo crió de pequeño y el segundo por aquello de que trabajaba en el hierro.)

A la profundidad de 38 metros alumbró un caudal de agua que analizada resultó de un elevado grado de potabilidad, apta para ser consumida.

Estuvo manando día y noche hasta que fué cegada al construir sobre los solares de la casa y la contigua de Ramón Antequera (antigua tienda de tejidos conocida por “Casa Claveles”), donde actualmente se hallan los almacenes comerciales de Rafael Madrid en la calle Mayor núm. 124 del barrio.

Durante la guerra civil los bombardeos de la aviación derribaron la casa en cuyo corral se hallaba la fuente y que entonces carecía de nombre y popularidad porque sólo era de uso privado de los inquilinos de la casa, entre los que una de las últimas familias que la habitaran fué la de Simeón Fresquet Cantó, padre de Ángel Fresquet Chornet, conocido con el apodo del “Roig” por el color de su cabello.

A causa del nombrado bombardeo de la fuente quedó al alcance y uso de todos. Y a diario acudían los vecinos con sus botijos y cántaros para llenarlos del agua milagrosa, asegurando que tenía unas propiedades más allá de las de calmar la sed, pues además de limpiar el riñón y aumentar el apetito podía ablandar los garbanzos sin necesidad de bicarbonato.

Por la virtud de sus aguas la fuente si hizo muy popular y famosa en el barrio y la gente le puso el nombre de la “font del claudier” por el árbol que le daba sombra en verano y que fué plantado por el nombrado Simeón Fresquet Cantó cuando vivía en la casa.

Agradecidos los vecinos por las bondades y servicios que la fuente les proporcionaba, tuvieron la idea de adecentarla, creando una comisión que encabezada por el agrimensor D. Lamberto Navarro reunieron la cantidad suficiente para los gastos del traje nuevo con el que fué revestida y estrenó en el año 1948.

Para que el suceso no quedara en el anonimato fué adornada con azulejos que encargaron a una fábrica de Manises en los que se leía la fecha y el nombre popular con el que fué bautizada.

Si la fuente ofrecía su agua, el Claudier daba sus frutos en la temporada, convirtiéndose en un pastel a la puerta de un colegio, pues constantemente era invadida por los chiquillos no dejando que maduraran.

María la del “llavaor” (Natzaret, 38)

María Torres Segura es conocida en el barrio de Nazaret por la tía María la del llavaor.

María Torres Segura es conocida en el barrio de Nazaret por la tía María la del llavaor.

Nació en Turís el año 1893 y el próximo noviembre cumplirá los 96 años.

Siempre fué una mujer con genio del que todavía hace gala y nos dice que aunque su ajetreada vida no ha sido un nido de rosas por sino que le tenía reservado la estrella de su nacimiento, confía llegar con vida y lucidez a celebrar su centenario.

A pesar de sus muchos años se vale por sí sola para atender los quehaceres domésticos y conserva una salud de hierro, a excepción de su pequeña sordera.

Su apetito no precisa de la ayuda de la “Quina San Clemente” que da muchas ganas de comer según dice el gracioso Quinito de la radio.

Cada año no falta a la invitación que la Falla Mayor-Moraira hace a los jubilados del barrio. Este año también ha asistido a la paella acompañada de sus hijos Batiste y Toni de 74 y 62 años respectivamente.

El apodo por el que se la conoce es debido a que estuvo encargada de la limpieza y cuidado del lavadero público y de la fuente que lo abastecía, labor a que se dedicó desde antes de la República hasta la riada de 1957 que quedó prácticamente inutilizado.

Este cargo se lo tiene que agradecer a la influencia del tío Moreno de grato recuerdo que era entonces el alcalde pedáneo del barrio.

Por utilizar el lavadero cobraba sólo un chavo, único beneficio que tenía por su trabajo.

Recuerda las peleas y discusiones que tenía con las mal pagadoras que también las había y con mucha cara.

Añade que algunas mujeres para no pagar el chavo acudían al lavadero de madrugada, aunque como conocía a estas intrusas iba después a sus casas a cobrarles, consiguiéndolo después de fuertes discusiones rociadas en ocasiones con algún que otro requiebro bastante fuerte y mal sonante.

Origen del barrio de Cocoteros (Natzaret, 39 y 40)

La crónica que a continuación vamos a redactar corresponde al origen y fundación del barrio de Cocoteros, relacionando los datos de más interés sobre los primeros pobladores y su desarrollo hasta nuestros días.

La crónica que a continuación vamos a redactar corresponde al origen y fundación del barrio de Cocoteros, relacionando los datos de más interés sobre los primeros pobladores y su desarrollo hasta nuestros días.

Por la abundancia de infonm1ción divulgada sobre el origen de Nazaret, se supone que son pocos los que desconocen que Lazareto fué el primer asentamiento oficial y principio de su fundación, de cuyo nombre degenerado por defectos gramaticales del lenguaje popular nació el de Nazaret, nombre actual de nuestro barrio.

En la década de los años diez el poblado se componía de barriadas, anejas a la de Nazaret cuyo principal núcleo se reducía a la consabida calle mayor que existe en todos los pueblos, la calle Alta del Mar, Baja del Mar y la de la Pelota.

El resto del entonces no tan compacto barrio lo completaban los grupos o barriadas llamadas de la playa, tranviarios, del Curro, de Cocoteros, las Moreras y la Barraca.

El preámbulo anterior va dirigido a los que desconociendo el origen de los barrios y estando interesados por su historia puedan conocerla.

En los últimos años del siglo pasado nació una modesta vivienda en la zona comprendida entre la acequia Fabiana y el Canal de la Albufera cercana a la orilla del río, que fué habitada por un nuevo vecino llamado Luis Medina Palop, donde pasados los años se formó el conocido barrio de Cocoteros con las familias que crearon sus hijos, Luis, Vicente, Matilde, Salvadora y Pepe Medina Ferrandis a quienes les fué repartiendo trozos de terreno para que se construyeran sus hogares a medida que contraían matrimonio.

Para conocer con más profundidad estos relatos debemos remontarnos a la última década del siglo 18, época en la que la familia de Luis Medina Palop procedente de Aldaya tuvo que trasladarse a Villanueva del Grao por motivos de trabajo.

La familia Medina trabajaba de braceros en el puerto, pero para ayudar a la economía de casa aprovecharon los conocimientos de pastelería de uno de sus hijos, hermano de Luis, especializado en la confección de unos pastelillos que popularmente se llamaban “cocoteros”, dedicándose todos los miembros de la familia a su venta ambulante por calles y plazas del Grao.

Como la vieja costumbre de los vendedores callejeros en aquella época era anunciar su mercancía y presencia a voces, para los Medina era obligado emplear su reclamo voceando aquello de: “Xiquetes, el cocotero!”.

Por dicho motivo eran todos conocidos con el apodo de los Cocoteros y cuando Luis se casó y se trasladó con los suyos a los suyos a Nazaret se lo llevó consigo como parte de su identidad y de la imposición popular.

Luis había conseguido emplearse de guarda en la Sociedad propietaria del Canal de la Albufera, cuyo servicio radicaba hasta la desembocadura del canal en el río donde se hallaba enclavada la llamada Estación del río encargada de contar y pesar los sacos de arroz que transportaban las barcas a vela desde la Albufera para después embarcar en los buques fondeados en el puerto.

Del origen de la propiedad que explotaba aquel primitivo transporte fluvial existen versiones distintas, pero de la que más datos se conocen es la de pertenecer a una sociedad alemana-española en sus últimos años de actividad.

A medida que mejoraban las condiciones para el transporte por carretera surgió la competencia y las actividades del Canal fueron decayendo hasta que pasados los años la compañía propietaria se declaró en quiebra y se subastaron los terrenos limítrofes al canal.

Según consta en la escritura de propiedad, Luis Medina Palop adquirió por 573 ptas. unos terrenos en la subasta que se celebró el día 15 de marzo de 1894 que medían seis áreas, veintiséis centiáreas, treinta y dos centímetros.

En la lucha por la ajetreada vida de la gente humilde se tenían que afrontar los inevitables problema de la pobreza, pero si iban acompañados de alguna desgracia, el zarpazo que producía en los hogares era fatal, como el día aciago que enlutó a la familia de Luis Medina Palop y a sus cinco hijos, algunos de ellos todavía necesitados del cuidado de su madre.

El triste suceso ocurrió en un día de otoño de 1881 cuando hallándose sola en casa la esposa de Luis, Josefa Ferrandis, decidió lavarse su larga cabellera. Para precipitar su secado se aproximó al calor de la cocina y queriendo avivar el fuego echó un chorro de petróleo que para desgracia suya produjo una gran llamarada que la alcanzó prendiéndole el cabello y ocasionándola una espantosa muerte sin que nadie pudiera auxiliarla.

Luis, por necesidades obvias, volvió a contraer matrimonio con una buena mujer llamada Filomena Velasco que supo ocupar el lugar de una madre tan necesaria para los pequeños huérfanos.

Años después y hasta la muerte de Luis Medina Palop que aconteció el año 1916, el barrio quedó formado por las familias de sus respectivos hijos.

Pasado el tiempo fueron incorporándose nuevas familias instalando sus viviendas en la parte opuesta del Canal extendiéndose el barrio que se comunicaba por un pequeño puente de piedra con anchura suficiente para el paso de los carros.

Han pasado cinco generaciones desde que Luis Medina Palop fundara el barrio y aparte de las nuevas y actuales viviendas -posteriormente a las catástrofes sufridas por riadas y la guerra civil-, todavía se halla en pié como vieja reliquia del pasado Ia casa donde vivió su hijo Pepe Medina Ferrandis.

Como testigos vivos de aquel barrio tan popular se hallan entre nosotros los nietos, biznietos y tataranietos de la Saga de los cocoteros, cuyo apodo ostentan con orgullo; como herencia del que fundó un barrio cuyo nombre hasta el Ayuntamiento de Valencia ha respetado y autorizado a que figure en la guía del callejero sin que todavía haya perdido su denominación, a pesar de que oficialmente lo componen las calles de Cuatretonda y la de Jarafuel.

El pèl de cuc (Natzaret, 41)

Muchas de las viejas historias que afortunadamente todavía se cuentan transmitidas por los antepasados de generación en generación son de épocas en las que el único medio de comunicación directa entre las sencillas gentes del campo era la palabra, cuyas enseñanzas quedaban grabadas en las mentes como la única cultura que recibían.

Muchas de las viejas historias que afortunadamente todavía se cuentan transmitidas por los antepasados de generación en generación son de épocas en las que el único medio de comunicación directa entre las sencillas gentes del campo era la palabra, cuyas enseñanzas quedaban grabadas en las mentes como la única cultura que recibían.

De los relatos que se conocen hay que admitir la posibilidad de que algunos sean producto de la imaginación adulterada en las historias que los ancianos transmitían con cierta dosis de adorno en la fantasía de sus cuentos de sobrecena tratando de prolongar la velada de pasatiempo, dando gusto al oído de su atento auditorio.

Después de mi preámbulo confío satisfacer con mi modesta crónica a los amantes de la investigación y a curiosos e interesados en el tema, así como de antemano disculpo democráticamente a los predispuestos a la crítica que por su cuenta son los primeros en apuntarse al juego para bombardearlo.

El origen de la obtención del nombrado popularmente pèl de cuc es una antigua historia que cuentan los viejos huertanos cuyos antepasados se dedicaban a la cría del gusano de seda.

El proceso de la metamorfosis que sufre el gusano que produce el capullo de donde se extrae la hebra o hilo de seda es uno de los muchos fenómenos que ofrece la sabia naturaleza tan inexplicable como misteriosa para el ser humano.

En dicho período el gusano precisa de un clima cálido, sin alteraciones bruscas y exento de ruidos estruendosos desde que empieza a tejer el capullo hasta que se encierra en su interior de donde sale transcurridos quince o veinte días convertidos en crisálida con rizadas alas que las impide volar.

Para obtener el hilo de seda continuo y sin romper los cultivadores que explotaban a estos indefensos anélidos cometían un acto contra-natura violando una ley natural al interrumpir su metamorfosis final antes de que la crisálida perforarse el capullo para salir, impidiendo seguir su cicla de vida que terminaba normalmente después de la puesta de la semilla reproductora y muerte de la mariposa.

El procedimiento empleado para conseguirlo consistía en sumergir los capullos en un baño de agua caliente a la temperatura de 90°C para matar la mariposa antes de que los perforase.

Durante su metamorfosis y en la etapa que dedica el gusano a comer sin cesar hojas de morera para su desarrollo se halla expuesto a un desequilibrio cuando se desencadena una fuerte tormenta con gran aparato de descargas eléctricas acompañadas de estruendosos truenos que tan frecuentes son en primavera, época en que el gusano se halla en pleno desarrollo.

Los gusanos que se ven afectados por estos fenómenos atmosféricos no los pueden soportar y les invade un extraño comportamiento, dejando de comer y enloquecidos emprenden veloz carrera buscando refugio en las alturas y alcanzado las vigas del techo de sus lugares de crianza se adhieren a ellas del extremo de su cloaca y van agonizando al mismo tiempo que se deslizan suspendidos de la fibra o hilo que va saliendo de su cuerpo, quedando la piel de su esqueleto colgando como una araña de su tela.

Para llegar a la conclusión que nos demuestra el proceso de su original conducta y del aprovechamiento que le dieron al hilo que los suspendía del techo hemos de añadir a esta compleja historia lo que sabemos por antiguas referencias ya olvidadas por la mayoría al que le dieron el nombre vulgar de pèl de cuc debido a su procedencia animal.

Entre las distintas aplicaciones que llegaron a darle por su elasticidad y gran resistencias fué empleado por los pescadores con preferencia en los aparejos de palangre y en los de las cañas de pescar: arte este muy primitivo que estaba muy extendido y que todavía perdura aunque sólo como deporte por los pacientes aficionados que tanto gozan cuando consiguen una buena captura y otros por la terapia que representa para el descanso que disfrutan huyendo del mundanal ruido. La gran aceptación que tuvo el pèl de cuc hizo aumentar la demanda. Al ser tan limitada su obtención por el procedimiento natural intentaron incrementarlo poniendo en práctica otra atrocidad forzando su extracción desanidando su esqueleto estirando de la fibra con una pinza por el ano del gusano.

Por alguna circunstancia tal vez casual de cuyo origen se desconocen más datos, cambiaron de procedimiento matando al gusano sumergido en vinagre cuyo baño deshacía las partes blandas y con mucha facilidad se obtenía el pèl de cuc que era la composición de su anillado esqueleto.

Habiendo llegado la era de plástico, el pèl de cuc ya es sólo una reliquia del pasado en la memoria de unos pocos y desconocidos por muchos, habiéndolo sustituido el hilo de nylon producto mucho más práctico, económico y fácil de obtener al poderse fabricar sin límites, de gran aplicación en muchas industrias sobre todo en el ramo textil.

“Sendes de ferradura” y otras historias de la huerta (Natzaret, 42)

Las huertas de Nazaret marcaban la frontera con el mar Mediterráneo y el llamado Canal de la Albufera, hoy desaparecido, que separaba las fértiles tierras de sus campos, de las finas y doradas arenas de las playas, donde tomaron posesión los primeros habitantes del lugar que se dedicaban a la pesca.

Paralelo al mencionado canal discurría un largo camino, que en línea recta, conducía al poblado de Pinedo, camino construido por la concesión de terrenos por los propietarios de los campos limítrofes.

Era uno de los caminos más importantes de la época para el tránsito de los habitantes del territorio en sus desplazamientos hasta los campos de arroz en los marjales de la Albufera, cuyas pantanosas tierras llegaban entonces a Pinedo, poblado anterior al Saler.

El tramo del citado camino del Canal comprendido desde el camino viejo de Nazaret hasta donde hoy está el camino de las Moreras fué en tiempos, de propiedad privada y durante muchos años estuvieron cerrando sus entradas con cadenas para evitar que pasaran carros ajenos.

Los campesinos propietarios del camino tuvieron que adoptar dichas medidas de prohibición por las averías que producían los carros cargados de arena de la playa que a diario empezaron a pasar por el camino huyendo de la calle Mayor que se hallaba en peores condiciones porque el suelo, al ser de tierra y arena, era más blando y siempre estaba marcado por las profundas huellas que dejaban las ruedas de los carros.

La calle Mayor se hacía intransitable en invierno por los barrizales que se formaban a causa de las lluvias y en verano por la acumulación de polvo, aunque era combatido por las vecinas, que no regateaban rociar a diario con agua de sus pozos las fronteras de sus casas.

Pasados algunos años aquel tramo de camino fué declarado de utilidad pública hasta nuestros días.

En la actualidad quedan pocos espacios cultivables de lo que hace años fué una espléndida y productiva huerta habiéndola convertido en almacenes de madera y depósitos de contenedores, negocio mucho más rentable para sus propietarios que el de las cosechas.

Existían costumbres que con el paso del tiempo se convirtieron en leyes que fueron muy respetadas, sin necesidad de más juez que el don de la palabra tan sagrada para ellos como la ley escrita.

Estas viejas costumbres perduran todavía en la memoria de los ancianos de la huerta. La explotación agrícola de las huertas de Nazaret se componía de pequeñas propiedades en las que tenían sus viviendas, la mayoría en barracas y alguna alquería.

Para cruzar entre los campos o acceder a sus casas disponían de sendas o pasos denominados “marges mitgers” si servían al mismo tiempo de márgenes medianeros de las propiedades.

Para el paso de las caballerías que realizaban las labores del campo, existían las llamadas popularmente “sendes de ferradura” diferenciándose de las sendas para el paso de personas, así como las carreteras por donde circulaban los carros.

En las leyes de la huerta tenían establecidas las medidas de ancho y características de cada una de las vías de comunicación y cauces de servicio de la época.

Refiriéndonos a las “sendes de ferradura” cabe destacar por su original redacción lo que la ley exigía y la voz popular decía: “que el ample per baix debia esser de quatre palmos i per dalt lo que passara”, o sea que para el paso de las caballerías sería de cuatro palmos, y por arriba espacio libre para que pasara la carga que las bestias transportaban en sus lomos, prohibiendo la existencia de muros laterales, tapias o cañizos que pudieran obstaculizar el paso con la carga.

Viejas historias de la huerta dicen que por alguna de las sendas que conducían de las barracas al camino había pasado una comitiva fúnebre con el cadáver para llevarlo al cementerio, no podían ser destruidas ni variado su itinerario por considerarlas tierra sagrada.

La mayoría de costumbres que existían en la huerta eran herencia de los antepasados moriscos, antiguos pobladores de Valencia.

Una de ellas era la crianza del gusano de la seda por la industria que les ocupaba desde antiguo y la importancia de su comercio para la economía.

Al ser tan necesaria la morera para mantener viva esta industria su cultivo era de vital importancia para los huertanos.

Además de dicha utilidad servían de gran alivio por la sombra que proporcionaban en los calurosos días de verano, sin despreciar los apetitosos frutos que sus preñadas ramas ponían al alcance de la mano y el aprecio que tenían por su madera con la que fabricaban los modestos muebles de sus hogares.

Eran árboles muy cuidados, especialmente los que cada familia tenía destinados para que cada uno de los hijos se fabricara sus sillas y mesa del ajuar doméstico cuando contraían matrimonio.

Para terminar esta pequeña parte de las muchas historias de viejas costumbres de la huerta, añadiremos que las moreras eran conservadas y mimadas como un rito en las familias.

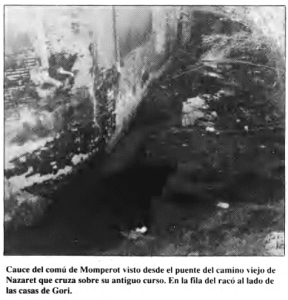

El comú de Monperot (Natzaret, 42)

Fusionando la desembocadura de su cauce con la acequia Fabiano circulaba por formación natural la denominada en otros tiempos Rambla de Monperot.

Fusionando la desembocadura de su cauce con la acequia Fabiano circulaba por formación natural la denominada en otros tiempos Rambla de Monperot.

Esta rambla que tenía la misión primitiva de recibir y conducir las aguas de lluvia y escorrentías de los montes del interior desde el lugar conocido por el Más del Pollo, pasaba junto al cementerio general de Valencia y cruzando el Camino Real por la Cruz Cubierta, atravesaba las restantes huertas para desembocar en el río Turia por la zona de Nazaret llamada antiguamente “Racó de la punta d’En Silvestre”.

Pasados los años la aprovecharon como desagüe para vertido de los detritus de la ciudad. Por su nada limpio caudal y las materias flotantes que transportaba la corriente, la gente empezó a darle el nombre de “el comunot” o “el comú de Monperot” hasta nuestros días.

En el recorrido de su cauce hasta llegar al Racó, pasando por detrás de “Casa Gori” su caudal entraba por un sifón para cruzar por debajo la acequia llamada “del Vall” o “El valladar” y del antiguo camino de Nazaret al que acompañaba en paralelo hasta “CasaTerrerola” siguiendo hasta unirse a la acequia Fabiana y terminar su vertido en el río.

Según las disposiciones oficiales de francos y marjales, el Comunot debía conservar cuatro metros de ancho, de cuyo mantenimiento estaban encargados los propietarios de las tierras limítrofes.

La familia “Pimentó” fué durante muchos años una de las encargadas de su conservación y limpieza de las abundantes hierbas y maleza que se acumulaba en los ribazos a cambio de aprovecharse de las cañas que se cultivan en sus orillas.

Actualmente ha dejado de prestar el servicio de antiguo desagüe de la ciudad al ser reconducido y conectado a la acequia del Oro en dirección a la depuradora de Pinedo.

El tramo del Comunot que actualmente discurre descubierto desde la Fila del Racó hasta el viejo cauce del río sirve para recibir algunas escorrentías y los desagües del grupo de Casa Gori, Casa Pimentó y Casa Terrerola, recogiendo al final los del grupo de viviendas de los Vivó situadas en el lugar conocido por la isleta, nombre que le dieron en otros tiempos al estar rodeado por el Comunot,

la acequia Fabiana y el ramal de las aguas del Valladar que regaban la zona del racó. Para sortear dicho obstáculo empleaban un pequeño y rudimentario puente de madera.

La mencionada isleta estaba ocupada hace muchos años por antiguas familias descendientes de viejos pobladores del racó apellidados Vivó, entre los que se recuerdan las del tío Benito y los Sebastià, cuya descendencia vive actualmente en el barrio de Nazaret.

La apatía y abandono de los vecinos del lugar que unos por otros nadie atiende a su limpieza y mantenimiento, sin olvidar la indiferencia de las autoridades sanitarias, ha originado con el paso del tiempo que el Comunot se convierta en una ciénaga inmunda y putrefacta con un enmarañado bosque de maleza y cañaverales, perfecto lugar de cultivo y cobijo de mosquitos.

El mercado de Nazaret (Natzaret, 43)

A principio de siglo ya existía algún comercio diseminado por los pequeños grupos de viviendas que pasado el tiempo se fueron fusionando con nuevos edificios hasta formarse lo que se conoció por Nazaret en los años veinte.

A principio de siglo ya existía algún comercio diseminado por los pequeños grupos de viviendas que pasado el tiempo se fueron fusionando con nuevos edificios hasta formarse lo que se conoció por Nazaret en los años veinte.

Entre los comercios de dicha época podemos señalar los dos hornos de pan de la calle Mayor, industria que actualmente se ha multiplicado, contando con el Horno del Chato, El de Rafaelet, El de San Antonio, El de Amparito y el de Félix en la playa, con varias sucursales y panaderías por todo el barrio.

Las tiendas de comestibles más conocidas eran la del Tío Piñot, la de Quatredines, la del Tío Manel, la del Rinconet, la de Bolufer, la de las Andaluzas la del tío Uardo, la de Pansa y la del Alcalde. Las carnicerías existentes eran la del Bisquet sucesor de la del tío Chala, la más antigua del barrio y otra que fué de Vicente Estors conocido por el tío Caldera.

En la década de los veinte aún no existía un mercado público en el barrio y la mayoría de las ventas eran ambulantes. Una de ellas era la de la leche que se vendía de puerta en puerta, incluso con la vaca, ordeñándola en presencia del cliente.

Las huertanas hacían lo mismo, con la carga de verduras al brazo en cestas y envueltas en pañuelos farderos.

En los primeros de la misma década nació un puesto fijo de venta de frutas y verduras montado por una insigne y popular mujer a la que se le puede asignar el título honorífico de fundadora del primer mercado público que se creó en Nazaret, que fué situado en el antiguo solar de la calle Mayor ocupado actualmente por la finca del Horno-Pastelería de San Antonio y la trapería de los hermanos García Monterde recayente a la calle Alta del Mar esquina a la de Moraira.

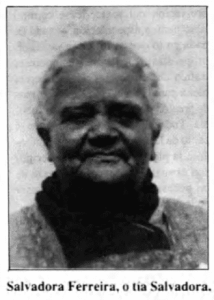

Ella fué la llamada Salvadora Ferreira, más conocida por la tía Salvaora, mujer muy amable y atenta con la clientela, cuya bondad quedaba reflejada en su voluminosa humanidad.

Obligada por las circunstancias en la economía familiar tuvo que tomar parte en la lucha por la peseta y como primera providencia montó su negocio en plena Calle Mayor, entonces aún por urbanizar, situándolo a la sombra de una frondosa Acacia en la puerta de la casa de veraneo de los Sanchos, donde actualmente hay una Auto-Escuela.

A cielo abierto y sufriendo las inclemencias del tiempo, estuvo la tía Salvaora hasta que Rafael Teruel, dueño de la tollinería en cuya esquina existía un solar de su propiedad, le concedió permiso para trasladar a él su negocio.

En él y adosado al muro del Tolliner montó un barracón donde se pudo acomodar rodeada de verduras frescas del día y frutas del tiempo expuestas al público donde simbólicamente colocó el primer barracón del primero y rudimentario mercado.

Como anécdota de atrevimiento en aquella época declarar a la tía Salvaora la pionera de la filtración del primer plátano en el modesto mercado de Nazaret, o mejor dicho introducción.

No pasó mucho tiempo en el que empezaron a incorporarse al iniciado mercado otros vendedores imitando a la fundadora.

Poco a poco y aunque modesto, los vecinos del barrio fueron viendo cómo se iba formando el primer mercado con los puestos de venta de carne de conejo y pollo de la Miguela y el de la tía Dolores.

A ellas se agregaron varias pescateras entre las que se recuerdan a la tía Churra, la Musola, la Fina, la tía Uisa, la Tabarquina, la Trenca virgos y otras, aunque muchas continuaban vendiendo por las calles del barrio y la huerta, como Garí el maño y la tía Galla.

Con el advenimiento de la II República el año 1931 nació oficialmente el mercado actual, que aunque se dijo que era provisional, todavía continúa olvidado en el baúl de la historia.

Se tienen noticias de que los nuevos patricios de la República, que rezumaban por los cuatro costados, ganas de quedar bien con la materia prima electoral, estudió las mejoras más perentorias del momento en el barrio y entre ellas, además del mercado, solucionaron los del alumbrado público y otras pequeñeces.

El Municipio proyectó construir un mercado público más decente, eligiendo el solar que actualmente ocupan los restos del refugio antiaéreo de la guerra civil, que fué transformado en el elevado y sufrido jardín.

El solar elegido para ubicar el mercado, pertenecía, por concesión de la Comandancia de Marina a las privilegiadas familias de Monforte y Sancho, antiguos veraneantes del barrio.

Como se trataba de personas de alta influencia y poco simpatizantes del nuevo Régimen político consiguieron que no se edificara allí el proyectado mercado.

Cuando se inauguró el nuevo mercado en su ubicación final en medio de la C/ Fontilles la tía Salvaora trasladó a él su viejo barracón ya que las obras que realizaron carecían de equipamientos cerrados y sólo se componía de una nave con techumbre y algunas mesas fijas de mármol para puestos de verduras y pescados, con el exterior descubierto a los cuatro vientos.

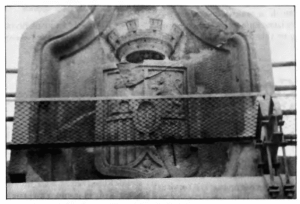

Un símbolo superviviente (Natzaret, 43)

En el devenir del tiempo se crean símbolos representativos del momento histórico como muestra de cualquier acontecimiento u obra digna de perpetuarse como señas del pasado.

En el devenir del tiempo se crean símbolos representativos del momento histórico como muestra de cualquier acontecimiento u obra digna de perpetuarse como señas del pasado.

Ciertos símbolos fueron patrimonio creado por el poder político de cada época, expuestos siempre al riesgo de ser víctimas de las llamadas “guerras de las estatuas” que surgen en los cambios políticos.

Pocos de estos signos se libran del vandalismo de sus radicales enemigos. Pero como un superviviente del pasado y marcando la excepción tenemos que señalas a los que consiguieron sobrevivir resistiendo los embates de la guerra civil del 36, salvándose de la otra “guerra” encargada de eliminar todo vestigio y signos representativos del vencido, colocando en su lugar los símbolos del vencedor.

Nos referimos al Puente de Nazaret del que, aunque nuestro buen amigo y colaborador en el Periódico Natzaret D. Enrique Sanchís ha publicado parte importante de su nacimiento y bautismo, creemos de interés dar publicidad a otros datos de identidad, desconocidos y desapercibidos por la mayoría, que han conseguido sobrevivir a pesar de su significado político.

Se trata de los escudos y siglas que decoran las cabeceras de sus pilares en la cara exterior muy poco visibles para el peatón que circula por el puente.

Además de las consabidas siglas P. A. cuya historia y significado conocemos, existen los escudos de España, de la diputación y de Obras Públicas, todos ellos conservando todavía la corona de la República (en los escudos recayentes al lado de poniente).

No sabemos si le presionaron o no al encargado del equipo instalador de la red de combustible destinado a Arlesa cuya tubería discurre por la cara exterior del puente desde Campsa hasta Arlesa. El caso es que en los años sesenta se encargaron de descoronar con la piqueta los escudos reca yentes en la parte de levante.

Observando un monumento de cualquier signo, sea moderno o antiguo, los amantes del arte se recrean contemplándolo con respeto, defendiendo su conservación en la medida de lo que representan como tesoro del patrimonio que nos va ofreciendo la andadura de la historia para que pueda ser conocido y disfrutado por generaciones futuras.

Se dice que un pueblo que no conserva su patrimonio histórico es un pueblo que vive muriendo.

Tomasa la Curandera

Tomasa Navarro la Curandera afirma que supo de su poder y gracia para sanar al anunciárselo una persona poseedora de gracia para adivinar. Dice que cura toda clase de males, empleando una oración y unas botellas de agua del grifo que ella misma preparaba para los pacientes que la visitan, admitiendo solo la voluntad como pago por sus servicios.

Actualmente, en el año 1996, Tomasa es la única curandera que ejerce en Nazaret. (…)

El circo del tío Caprani (Natzaret, 43, 44 y 45)

Para empezar el relato de la pequeña y pintoresca historia que nos proponemos dar a conocer, hemos de remontarnos a otros tiempos, uniendo todos los eslabones que forman la cadena de los hechos.

Muchos de ellos son conocidos y recordados por los vecinos mayores nacidos en el barrio, pero es justo hacerlo extensivo para que lo conozcan en especial los que se consideran adoptivos con plenos derechos, por los años de convivencia en la tierra elegida para cuna donde su descendencia vió la luz por primera vez, la mayoría interesada por las raíces de la sencilla historia de su pueblo natal.

Situado en la calle Mayor frente a los edificios del viejo casino derribado en 1982 y la tienda del “alcalde” -hoy estanco-, que ocupa la histórica mansión de veraneo de la opulenta familia de los Monfort -propietaria de una importante industria textil- existió hasta los años de la guerra civil de 1936 un amplio solar que se extendía al gran espacio donde en los años sesenta fué construida la actual iglesia parroquial.

Sin querer ser reiterativo, hemos de recordar que el mencionado solar tuvo el privilegio de sobrevivir virgen y sin edificar por la presión del poder político de la familia citada de los Monfort y los Sancho sus parientes vecinos que les permitía el lujo de disfrutar de las vistas a la cercana playa desde sus casas sin obstáculo alguno.

En aquella época era una zona arenosa de la playa, en la que rompían las olas en la cercana orilla cuando azotaban los fuertes temporales de levante.

Para hacemos una idea del estado urbanístico del barrio en los albores del presente siglo, se debe conocer la versión de los vecinos de más edad, entre ellos a D. Enrique Arbiol Mascarós, nacido en 1899, y a Don Rafael Puerta Barrachina, nacido en 1903. Nos cuentan sus recuerdos de infancia, cuando veían como las aguas de los temporales inundaban los terrenos próximos a sus casas, en los que en 1907-1908 empezaron la construcción de los muros para protección del parque municipal proyectado.

En dicho lugar tenía colocada la defensa de costas una atalaya con un mástil en el que encendían un fanal cada atardecer para que sirviera de faro y guía para las embarcaciones que entraban en puerto.

Recuerdan también sus juegos de niños en los restos de un velero que había embarrancado en el mencionado terreno por una gran galerna.

El citado parque municipal fué destruido por los bombardeos de la aviación durante la guerra civil de 1936, y en los años cincuenta, después de la riada de 1957 los sustituyó el parque sindical polideportivo inaugurado personalmente por el anterior jefe de estado, general Franco.

Con el cambio político actual ha pasado a denominarse “Parc Esportiu Natzaret”.

Refiriéndose de nuevo al problemático solar de los Monfort, después del fallecido intento de ubicar el mercado público que proyectaron los patricios municipales de la nueva república quedó abandonado y sin ninguna utilidad hasta que en 1932 los vecinos y sobre todo la gente menuda pasaron unos días de curiosidad y sorpresa con la llegada y ocupación del solar de una extraña gente descargando maderas, mástiles, cuerdas, lonas y otros materiales, asombrándoles cómo poco a poco lo iban convirtiendo en la carpa de un circo al que pasado el tiempo, por la popularidad de su dueño alcanzó el nombre de “el circo del tío Caprani”.

Era un personaje de origen italiano, trotamundos, tramposos y embusteros, únicos medios que tenía que emplear para que sobreviviera toda la “troupe”.

De entre los seres vivos que componían el clan de acróbatas hay que destacar a un caballo blanco que con una habitual y forzada gallardía demostraba ser la figura más importante y sufrida, como un noble sin blasón ni fortuna, que a pesar de los años de trabajo, obligado con ayuda del látigo y el sonido de la vieja trompeta -único instrumento musical que amenizaba la función- seguía en la brecha para ganarse más la paja que la algarroba de su ración diaria y no perderse el terrón de azúcar al final de sus exhibiciones, droga a la que estaba “enganchado” hacía no se sabe cuántos años sintiéndose rejuvenecer tras su larga carrera artística.

Excluyendo al viejo equino, el clan lo componían con el tío Caprani, la señora Caprani que tenía sangre más de catalanes que de “macarroni”. Les seguían sus hijos Toni y Bimbo.

Toni formaba el equipo de payasos con su hermano Bimbo y su cuñado Cugatti casado con la hija mayor de los Caprini, cuyo volumen la impedía ya trabajar a causa de un desarreglo del metabolismo que la hizo alcanzar cerca de los 100 kilos de peso, siéndole imposible hacer el número del alambre, trabajo del que le había relevado su hermana Mary, una moza muy guapa y bien formada que había trabajado en el circo Krone, muy famoso en aquellos años, que estuvo enclavado en el solar de la finca roja. A él podían entrar gratis todo aquel que aportara por lo menos un gato vivo para alimentar con carne fresca a las fieras. Los chavales se encargaron en poco tiempo de dejar limpio de gatos el barrio de Patraix y sus aledaños.